5年日記が初めての人におすすめの日記帳!選び方のポイントや続けるコツとは?

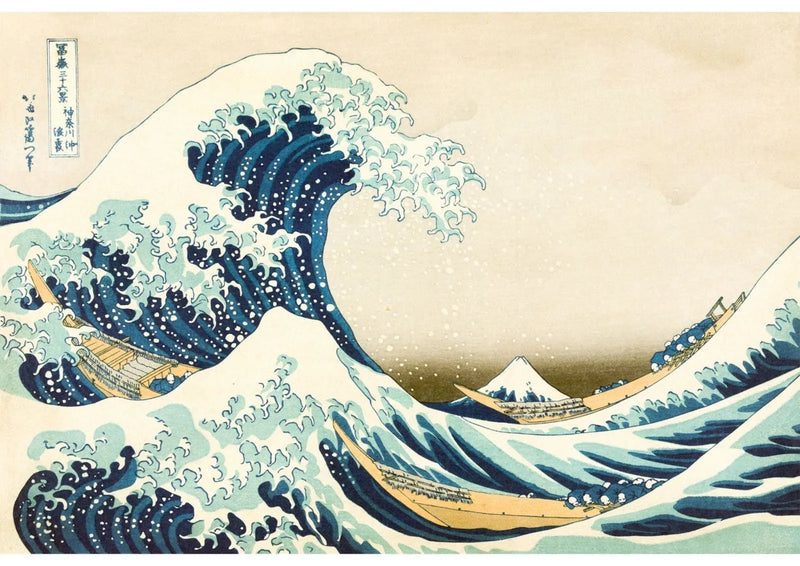

公開日:2024.4.30 最終更新日:2024.10.30 5年日記は5年間使い続ける日記帳です。何をポイントに選べばいいのか、そしてそもそも5年間も毎日書き続けられるのか?と不安になる人もいるでしょう。 今回の記事では5年日記の選び方のポイントや、5年日記を続けるコツについて解説します。 日記を書いて思い出を残したい、自分を変えたいと考えている人はぜひ参考にしてみてください。 そもそも日記とは? 日記とは個人的な日々のできごとや感想を記録したものです。 悩みや考え、夢など周りには言えないことも、日記に書き出すことで感情や思考の整理にも繋がります。 誰に見せるものでもなく、特別なルールもありません。誰かに気兼ねすることもなく、思いのままに書くことができます。 5年日記を書くメリット 5年日記は5年間の同じ日の記録を1ページに書き込むタイプの日記帳です。 日記のメリットに加えて、下記のような効果が期待できます。 5年間のできことをまとめて残せる 過去の自分と比較することで自己成長に繋がる 自己肯定感を高められる 育児や仕事など忙しさに追われていたり、同じことの繰り返しのように感じてしまったりしていると、成長している自分や楽しい出来事も忙しさの中に埋もれてしまいます。 5年日記を取り入れることで、子供や自分の成長を感じ、辛いできごとがあっても楽しいできごともあるんだということを思い出させてくれます。 5年日記の選び方 5年日記を選ぶ際には下記の点をポイントに探してみましょう。 紙質 カバーケースの有無 日付の有無 書くスペース デザイン 5年間使い続けるため、丈夫さはひとつのポイントになるでしょう。ボロボロになってしまっては書く楽しさも半減してしまうかもしれません。 またあまりに書くスペースが多いと初心者や書くのが苦手な人にとってはハードルが高く、挫折する可能性も高くなります。 デザインもシンプルなものから可愛いもの、画集のようなものまで豊富です。 とくに春先や年末になると書店や文具店に並ぶ5年日記の種類も増えます。初めての人は実際に手に取ってみるのもおすすめです。 5年日記が初めての人にもおすすめの日記帳5選 5年日記は自分のライフスタイルにあったものを選びましょう。 日付の有無や大きさ、デザインなどさまざまです。日記帳を手に取り、書く時間が楽しくなるような自分好みの5年日記を見つけてみてください。 ミドリの5年連用日記「B6/シンプルなデザイン!丈夫なハードカバー」 男女ともに使いやすいブラウンカラーを採用した、ハードカバータイプの5年日記。 まるで過去の自分へいざなってくれているような、表紙に描かれた半開きの扉。インデックスも同じ柔らかいタッチのイラストが描かれており、シンプルながらもほっこりとさせてくれるデザインです。 年の始めの目標や終わりの振り返りを書く欄もあり、一年ごとの成長や変化を感じることもできます。 商品の購入はこちらから↓ Amazon.co.jp- ミドリ 日記 5年連用 扉 黒 12396006 - 文房具・オフィス用品 東洋図書出版の5年日記「B5/しおり付き!季節に合わせた可愛いマークも」 大きめに記された日付の上に描かれた「ひな人形」や「クリスマスツリー」など季節を感じるイラストが可愛い5年日記。 ブロックタイプの日記欄には1st yeay、2nd yeayと記しており、去年の自分より成長したいと頑張る人の背中を押してくれる仕様になっています。 約2,000円と比較的リーズナブルな価格なので、5年日記にチャレンジしてみたい人にもおすすめです。 購入はこちらから↓ https://item.rakuten.co.jp/e-monoplus/letc132/?iasid=07rpp_10095___e6-lthzyfhn-ef-c7c3973a-6ddf-499d-9d8f-02bd8707d632 高橋書店の5年日記「B6/年号の記入不要!お手頃価格で気軽に始めたい人におすすめ」 手帳で人気の高橋書店の5年日記は、見開きで記念日や月間のスケジュールを記入できるなどスケジュール機能も兼ねた日記帳です。 特におすすめなのが「50個のしたいことリスト」の記入欄。たくさんやりたいことはあってもつい先延ばしにしてしまう人生を変えたい人も多いはず。 チェックボックスも付いているので、きっと「したいこと」を実行しながら有意義な一年にできることでしょう。 Web購入限定で名入れにも対応しています。※有料 購入はこちらから↓ No.19 5年日記 - 2023年版手帳 - 高橋書店 クロード・モネの5年日記「A5/年号や名入れができる!母の日などのプレゼントにも」 フランスを代表する有名な画家「クロード・モネ」のイラストが載った、まるで画集のような5年日記。 月ごとに選定されたモネの絵画が開くたびに楽しめます。巻頭には月間スケジュール、巻末にはフリーで記入ができるメモ欄もあります。 名前や年号も入れられるため、自分の記録として保存しておきたい人やプレゼントにもおすすめです。 購入はこちらから↓ https://item.rakuten.co.jp/dearcards/10002747/?s-id=rk_rank2item_pc_1 MARK’Sの5年日記「A5/シンプルな大人デザイン!破れにくく折れにくいソフトカバーを採用」 年号フリーでいつからでもスタートできる5年日記。キャメルやネイビーなど落ち着いた3色を採用し、使う人を選ばないシンプルなデザインです。 MARK’Sの5年日記は将来のビジョンを立てて、5年間で成長したいと考えている人におすすめの日記帳です。 「5年後までにしたい10のこと」を決めて、達成に向けて必要なステップを書き込みます。さらに、未来年表を使って5年の長期スパンで管理することで達成へと導いてくれる5年日記です。 購入はこちらから↓ https://item.rakuten.co.jp/zakkashop/20799/?s-id=rk_rank2item_pc_4 5年日記を続けるコツ 5年日記を続けるにはとにかく少しでも書くことです。 文章がおかしいとか、良く書こうとかしなくても構いません。そもそも誰にも見せないものなので、直感的に思うがままに書きたいことを書きましょう。 書くことが何もなければ、通勤電車で見かけた人のことやその日に食べたものでも良いのです。卵焼きが上手に焼けたとか、新しい靴で出かけたなどその時は特別と感じなかった出来事でも、一年後に読んでみると新鮮味があるかもしれません。 「日記のネタの集め方」については後ほど解説します。 こちらの記事もおすすめ☆ 合わせて読みたい ひとこと日記を書く効果と継続できる書き方のコツ 進級や就職をきっかけに書き始めてみる 5年日記には自分で日付を書き込むタイプもあるので、いつからでも始められるのが魅力です。 進級や就職、転職、出産など人生の節目から始めてみましょう。 人は成長を感じたいものです。5年の歳月でどんな変化が起こるのか、5年日記を通して感じてみてはいかがでしょうか? 人に見られるのが不安な人は鍵付き日記がおすすめ 書いた日記を誰にも見せるつもりはないけれど、何かをきっかけに見られたら……と不安な人は、鍵付きの日記帳がおすすめです。 5年日記にも鍵付きのものがあります。箱に入れてから鍵をかけるタイプや、日記帳本体に鍵が付いているものなどさまざまです。 鍵付きだとより自分に正直に書けて自分と対話しやすくなるかも。価格も通常の5年日記とそれほど変わらないので、不安な人は鍵付きの5年日記を購入するのがおすすめです。 鍵付き5年日記のおすすめ商品はこちら↓ 【TJ's shop】 日記帳 鍵付き ダイアリー ノート 日記 5年日記 交換日記 未来日記 秘密 メモ帳 人気 おしゃれ (パラーシュート) :s-B08P3Q4TW5-20240225:Ibis-Shop ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング 日記|日記 鍵付 天使柄(12370006) (midori-store.net) 日記のネタの集め方 日記を書く習慣ができるまでは書くことがなく、テーマに困る日もあるかもしれません。 何を書こうかな?と思ったときは、次の5つのポイントで1日を振り返ってみてください。 関わった人のこと 仕事やプライベートで感謝されたことや褒められたこと 充実した時間だったと感じた瞬間 幸せ、楽しいと感じた時間 悩みや怒りなど負の感情 特に幸せと感じた瞬間や楽しいと感じた瞬間というのは、自分にとって幸福な時間です。記しておくことでこの先、転職や人生の岐路に立ったときなど選択する際に役に立つかもしれません。負の感情や出来事も然りです。 他にも散歩中に発見したことや流行りのものなども日記のテーマになります。自分の興味や思考はその時々で変化します。2年後、3年後に見返してみたときに、この時の自分はこんなことに興味をもっていたんだ!と振り返れて面白いですよ。 【まとめ】5年日記は過去の自分に会える場所!自分が継続して書ける日記帳を選ぼう 5年日記は1ページに5年分の同日の記録を残せる日記帳で、ひと目で過去の自分に再会できます。 ちょうど1年前、2年前の自分と現在の自分を比較することで成長を感じられたり、前向きになれたりする、自己成長や幸福を再確認できるアイテムです。 日記を書くのが楽しくなるためには、開くのが楽しくなるような日記帳をおすすめします。 とくに5年日記は5年間も共に過ごす日記帳です。重さや質感、デザインなど自分が重視する点を取り入れながら、自分に合う5年日記を見つけてみてください。