公開日:2025.4.15 最終更新日:2025.4.15

版画は小学校や中学校の授業でも取り入れられている、絵画の技法です。

「板を彫刻刀で彫り、インクを付けて紙に写す」という一連の流れで作られる版画をやったことがあるという人もいるのではないでしょうか?

実は版画には多くの人に知られている上記の技法を含め、計4つの種類(技法)があります。

今回の記事では版画の種類について解説します。簡単な版画のやり方も解説するので、ぜひ新たな趣味のひとつとして始めてみてはいかがでしょうか?

版画とは

版画とは木や金属などを彫ったり、薬剤で処理したりして細工し、紙や布など別の素材に転写するもので、絵画のひとつの技法です。

版画には一般的な絵画にはない、下記のような特徴があります。

-

複製ができる

-

途中段階を残せる

-

彫った後に紙や布に転写するまで出来上がりがわからない

-

転写した際のインクや紙の凸凹感の風合いが楽しい

また版画は同じ版を使ってもインクの濃淡や刷り方によっても全く異なる雰囲気に仕上がるのも、版画ならではの魅力といえるでしょう。

なお、版画はコピー機の始まりともいわれており、版画の技術によってコピー技術が進化したとも考えられています。

版画の歴史

版画は1300年代後半にヨーロッパでキリスト教を広める目的で、聖地巡礼の記念などに木版で作られたのが始まりとされています。

その後、1400年半ば頃から銅版が登場し、1500年頃には技術的にも優れたものが作られるようになり、銅版画へと時代が移り普通の木版画は1500年代末頃から衰退していったそうです。

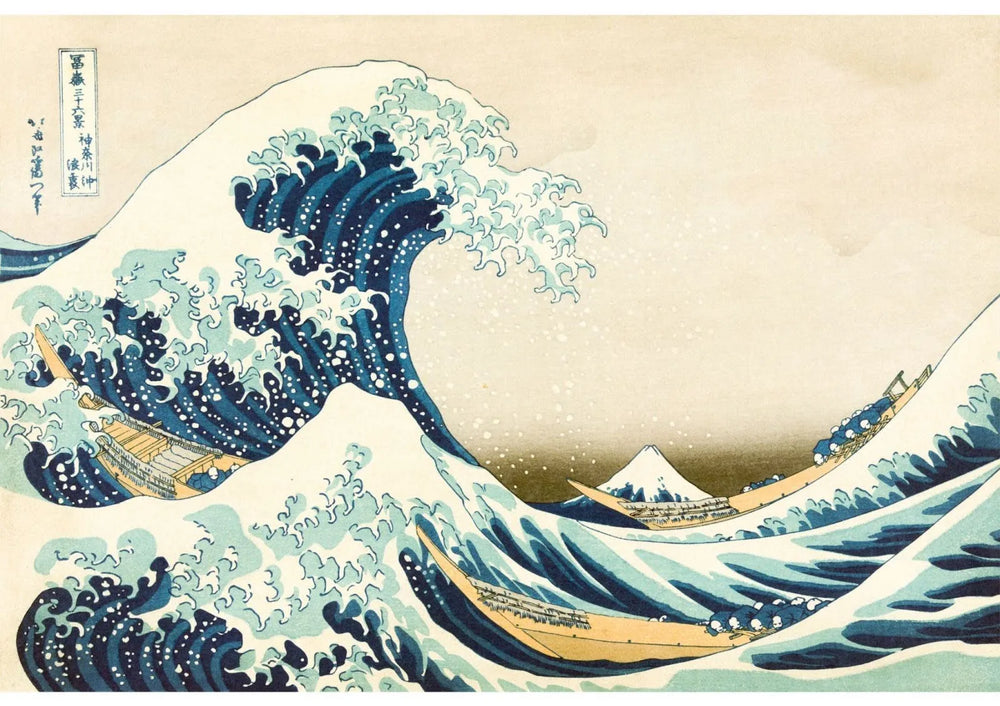

一方日本では江戸時代(1603年〜1867年)から大正時代に大衆メディアとして、浮世絵が爆発的に流行しました。

完成度の高い日本の版画「浮世絵」は世界のアーティストにも多大な影響を与えました。

とくに葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川広重の『東海道五十三次』は今でも多くの人に親しまれています。

版画と絵画の違い

版画と絵画の違いとは技法の違いです。

冒頭でも解説したように版画も絵画のひとつですが、一般的に絵画とは直接キャンバスや紙などに絵を描きこむ「直接技法」のことを指します。

一方で、木や金属など版を介して紙に転写する「間接技法」で作られたものを版画と呼んでいます。

版画の種類

版画には4つの異なる技法があります。それぞれの特徴や代表的な作品について解説します。

凸版画(とっぱんが)

凸版画とは転写で色や線を出したい部分を残して、色を出したくない部分を削って作る版画の技法です。

小学生のときなどに学校で制作した版画はこの凸版画にあたります。ほかにも消しゴムはんこや、合成樹脂材であるリノリウムを使ったリノカットも凸版画のひとつです。

1958年から1963年に描かれたピカソの作品には、リノカット技法が取り入れられたものが多くあるといわれています。また複数の木版を塗り重ねた「浮世絵」も、凸版画の代表的な作品です。

凹版画(おうはんが)

凸版画と逆で、絵を彫った部分にインクを流し込み、高圧プレス機で紙にインクを吸い上げて作る技法を凹版画と呼びます。

凹版画は主に銅版を使用し、「ビュラン」と呼ばれる彫刻刀や硬い針のような道具で彫っていきます。凸版画に比べて細い線を描き出せるため、繊細な表現を得意とします。

西洋絵画の版画はこの凹版画が主流です。また凹版画はインキが立体的に盛り上がっており、触るとザラザラした手触りが特徴的です。高度な職人の技術が必要で、紙幣やパスポートの印刷にも用いられています。

平版画(へいはんが)

平版画はもともと石を使っていたことから、石版画やギリシャ語で「石」を意味するリトグラフと呼ばれています。油が水を弾く原理を利用した技法です。

石灰石やアルミ板に油性の画材で絵を描き、版全体に薬剤を塗ります。その上からさらに油性インクを塗ることで絵の部分のみが転写されるという仕組みです。

細い線はもちろん、線の強弱やグラデーションなど、絵の雰囲気をそのまま転写することができます。

日本の画家では奈良美智、山下清、草間彌生、海外の作家ではシャガールやゴッホなどがリトグラフ技法を用いた作品を生み出しています。

なお、現在の印刷で用いられているオフセット印刷も平版画の一種です。

孔版画(こうはんが)

孔版画とは「穴」の意味をもつ「孔」の名の通り、版に穴を開け、その穴から下に置いた紙にインクを刷る技法です。

凹版画や凸版画、平版画と異なり上からインクを落とすため、出来上がりの絵が反転しません。

古くから用いられている孔版画として、シルクスクリーンとステンシルがあります。

シルクスクリーンは、古代中国の絹織物の染色技法が起源とされています。絵の線を鮮明に出せる特長をもち、昨今ではTシャツなどへのプリントに用いられている技法です。

一方ステンシルは単純明快な輪郭と均一な色面が出せ、比較的簡単な技法であるため、保育園での創作活動にも取り入れられています。

初心者向け!簡単な版画のやり方

小学生の授業などに用いられている凸版画の代表的な技法「木版画」で、単色刷りのやり方を解説します。

1.選んだデザインの上にトレーシングペーパーを置き、上からなぞり絵を写し取る

2.版木の上にカーボン紙、トレーシングペーパーの順に置く

3.トレーシングペーパーの絵を強めになぞり、版木にデザインを写す

4.仕上がりで残したい線の際を三角刀で慎重に彫る

5.インクを付けたくない部分は丸刀で深めに彫る

6.残したい線の際や余白部分が狭い箇所は、小さい丸刀に変えて彫る

7.練り板の上に水溶性版画絵の具を出し、ローラーで伸ばしながら均一につける

8.ローラーに絵の具をつけ過ぎると線が綺麗に出ないので注意!

9.版木にローラーを転がし、まんべんなく絵の具をつける

10.上に版画を刷りたい紙を載せ、中心から円を描くようにバレンを使って写し取る

強くこすると紙が寄れたり、破けたりする可能性があります。バレンを持っていないほうの手で紙を抑え、バレンのほうは優しく動かすのがポイントです。

お子さんと一緒に版画を楽しむ場合は、安全面に配慮したこちらの彫刻刀がおすすめ!

大人の方で趣味として、本格的に版画を始めたい人には木版画入門セットがおすすめ!

今回は木版を使用した版画のやり方を紹介しましたが、版画は紙だけでなく、Tシャツやトートバッグなど布にも刷ることができます。

またシルクスクリーンを使えばオリジナルのイラストなどを布にプリントでき、自分だけのアイテムを作ることが可能です。キットを購入すれば簡単に制作できます。

消しゴムはんこの作り方は下記の記事で紹介しているので、参考にしてください。

版画作品は数千円から購入可能

版画は紙に直接描く絵画よりは量産できるため、有名な画家のものでも比較的安価に購入できます。

とはいえ、有名な画家の版画は安くても10万円弱と決して手頃な価格とはいえません。

そこでおすすめなのがハンドメイドの通販サイトを通じた、個人売買です。版画作家の素敵な作品を数千円から購入できます。

Creemaやminneではリトグラフや消しゴムはんこ、銅版画などさまざまな版画が売買されているため、お気に入りの1点を見つけられることでしょう。

版画購入はこちらから↓

【まとめ】版画には凸版画・凹版画・平版画・孔版画の4つの技法があり、風合いや仕上がり感も異なる!

版画には凸版画、凹版画、平版画、孔版画の異なる4つの技法があり、それぞれ出来上がりの風合いや仕上がり感が異なります。

鮮明な線が魅力のものから、手触りが独特なものまでさまざまです。

百貨店や画廊などで定期的に版画展も開催されているので、機会があればぜひ足を運んで実物を見てみてはいかがでしょうか?